上気道の変化

呼吸器(気道)のうち、鼻から鼻腔 鼻咽喉、咽頭、喉頭までを指し、これに異常があると、神経筋機構が反応し歯列の変化につながり、それが骨格の変化へとなり上気道の変化の悪化につながります。

上気道の変化には、以下のような症状があります。

| 口腔咽頭(口蓋扁桃肥大) | のどちんこ(口蓋垂(こうがいすい))の両側に見える口蓋扁桃のことを指します。 肥大する原因としては生まれつきもっている体質や、口蓋扁桃の炎症を何度も繰り返すことで、肥大する傾向が考えられます。 |

|---|---|

| アデノイド肥大 | 鼻からのどに移行する部分でもある上咽頭にあるリンパ組織の塊を「アデノイド」といい、アデノイドが肥大することで鼻や耳に色々な症状を引き起こすことを指します。 この病気は子供特有の病気で、何が原因で大きくなるのか、はっきりと分かっていません。 |

| 鼻腔(鼻気道)の障害 | 鼻中隔湾曲症(鼻腔を左右に隔てている中央の仕切りが極端にわん曲している症状)や蓄膿症やアレルギー性鼻炎、鼻の内側の血管が広がることで起こる「血管運動神経性鼻炎」 |

神経筋機構の反応

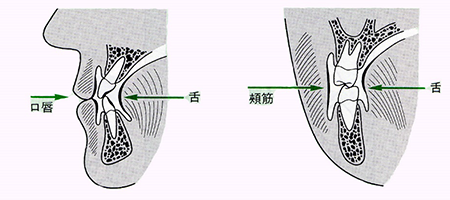

鼻呼吸から口呼吸になり、舌が下顎に沈下していびきをかきやすくなったり、口閉じるための筋力が低下することによって嚥下障害や咀嚼障害を起こしやすくなったり、発音がはっきりしなくなったりします。

これらの筋肉の作用によって歯に色々な影響が出てきます。

歯列の変化

歯列弓(歯列の曲線のこと。歯が歯肉上に並んでいる状態)の幅経が減少すると起こる病気の前に歯列弓の異常について説明します。

| 狭窄歯列弓 (きょうさくしれつきゅう) | 幅が狭い歯ならびのこと。 「V字型歯列弓」と呼ばれることもあります。 |

|---|---|

| 鞍上型歯列弓 (わんじょうがたしれつきゅう) | 歯列弓が鞍上型になった状態。歯が生える場所が足りないことで起こる歯列不正の一つです。 |

| 叢生歯列弓 (そうせいしれつきゅう) | 上下の前歯部が著しい乱配になった状態。歯が生える場所が足りないことで起こります。 |

| 空隙歯列弓 (くうげきしれつきゅう) | 隙間が余っている状態の歯ならびのこと。 すきっ歯。 |

歯列弓だけでなく、噛み合わせが深く上の歯が下の歯の大部分を覆う「過蓋咬合(オーバーバイト)」

- 前歯が唇側に傾斜する いわゆる「出っ歯」

- かみ合わせが悪くなる

このような状態のままだと

顔面が垂直的な成長のみになってしまい、下顎と上顎の平面の開きが大きくなってきます。

その他要因

幼児期での過ごし方が原因になる可能性もあります。

| 母乳で育てる | 0歳から1歳までの間に母乳で育った子は、歯ならびがきれいになるというデータがあります。 しかし、長期間で飲ませるのはお薦めできません。子供が虫歯になりやすくなってしまいます。 |

|---|---|

| 離乳期の食べさせ方 | 食べ物を上手に噛んで飲み込むためには、唇がしっかり閉じていることが重要です。 スプーンなどで介助して食べさせるときもこのことに配慮し、食べさせる姿勢にも注意しましょう。 口の奥まで食べ物を運ぶと、早食いや、丸飲み、かまずに飲み込んでしまうので、歯の形成にも影響が出てしまいます。唇の添えるようにスプーンを運んでください。 |

ご家族が気付いてください!

上記理由が悪循環を招きます。

- いびきをかくようになった(時々呼吸が止まっていることがある)

- 姿勢が悪い

- 食べ方がうまくない(あまりかまずに飲み込む、飲み物がないと物が飲み込めない、食べるのが非常に遅いなど)

家族が留意し、もしこのような症状があれば「上気道の変化」も考えられ、歯ならびや体にも影響が出ることがあるので、一度受診されることをお薦めします。